파리에 살아야 할 몇 가지 이유 Ep.33 <미키(Miki)>

작성자 정보

- 최고관리자 작성

- 작성일

컨텐츠 정보

- 0 추천

- 목록

본문

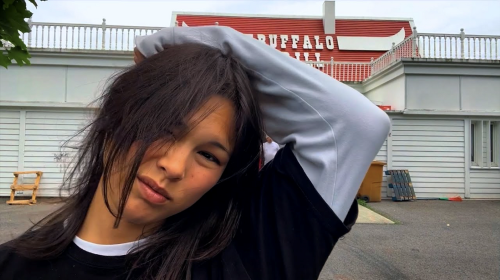

미키(Miki)의 새 앨범과 패밀리 레스토랑 앞에서 찍은 홈메이드 뮤직비디오가 SNS에 공개됐다. 계정에서 계정으로 넘실거리던 바이럴은 서서히 형태를 갖춘 팬덤으로 변하기 시작했다. 미키는 기획된 아티스트라 하기엔 지나치게 날 것이었고, 아마추어라 하기엔 놀라울 만큼 세련된 것이었다. 업계의 성공 문법을 따른 '인더스트리 플랜트' 논란이 뒤따랐지만, 앨범 제목으로 붙인 Graou―사전에도 없는, 짐승의 울음 같은 단어―처럼 미키는 그저 미키일 뿐이었다. 중독적인 일렉트로 사운드와 동화적인 멜로디에 장난기 어린 목소리로 비밀 편지를 읽듯 노래한다. 다양한 장르와 문화, 언어를 뒤섞은 그녀의 음악은 단순히 예민하고 반항기 많은 청춘의 노래가 아니다. 어리석은 말들을 즉흥적으로 쏟아낸 것 같아도 대중음악에서 터부시하는 도발적인 경험들을 귀여움과 불온함의 경계 위에 아슬하게 올려둔다. 어떤 표현은 지나치게 외설적이거나 보헤미안적이었지만 지적인 생각을 걷어내고 보면 그녀의 놀라운 창작력이 드러난다. 깊은 우울과 성적 트라우마마저도 경쾌한 템포에 담겨, 모두가 춤을 출 수 있는 음악이 되었다.

미키, 미카엘라 뒤플레(Mikaela Duplay)는 1998년 프랑스 남부 니스에서 태어났다. 아버지는 프랑스인이고 어머니는 한국인이다. 어린 시절은 룩셈부르크에서 보냈는데 늘 자신과 어딘가 조금 다른 아이들 사이에 섞여야 했다. 한때는 머리를 염색하고 파란 렌즈로 눈을 가려 한국인의 얼굴은 숨기려고 했다. 음악원에서 10년 동안 클래식 피아노를 연주했지만 재즈를 더 좋아했다. 음악을 처음 만든 건 영화 공부를 막 시작하던 때였다. 짧은 단편 영상에 필요한 음악을 만들며 그 안에서 조금씩 자신의 목소리를 찾았다. 닻을 내리지 못하고 표류하는 배만이 닿을 수 있는 섬이 있는 법이다. 2020년에는 한국에서 여섯 달을 보냈다. 익숙하지 않은 거리와 사람들 속에서 낯설었던 다른 반쪽을 만났다. 정서적 반감과 따뜻함을 동시에 경험하는 삶의 모순 속에서 마침내 스스로와 화해했다. 모든 것을 알 필요도 모든 것을 이해할 필요도 없다는 사실을 받아들였다. 코로나 봉쇄가 시작되고, 인터넷에 자신의 첫 번째 노래 ‘Moi Je(나 말 이야, 나는…)’를 올렸다. 이제 주류 미디어도 그녀를 프랑코-코레엔이라 소개한다. 한류가 대세인 지금 아시아적 뿌리는 쉽게 팔리는 서사가 된다. 그러나 그녀가 쓴 한국어 가사는 뿌리의 증명이 아니라 자신이 아시아 여자아이처럼 보이는 것에 대해 자유로워졌다는 기록이었다.

공연장 위의 모습이 제법 익숙해진 미키는 여전히 해진 모자를 쓰고 크롭탑 위에 야마하 셔츠를 걸쳤다. 그 무심한 모습이 부르주아적 권태처럼 보이기도 하고, 자기다움처럼 보이기도 했지만 무엇보다 스타일리시했다. 최근 발표한 앨범에 담긴 세 곡 ‘Échec et Mat(체크메이트)’, ‘Jtm encore(ㅅㄹㅎ 여 전히)’, ‘Cartoon Sex(카툰 섹스)’는 벌써 모두가 외우고 따라 불렀다. 감상적이지 않으면서도 인간적인 미키의 목소리가 더 많은 사람들의 소리를 대변했다. 가사에는 여전히 사춘기 청소년의 연약함이 묻어 있었지만 미키는 마치 인생의 부조리와 맞서고 있는 것처럼 노래했다. 적어도 그녀가 그린 만화 같은 세상 속에서는 그랬다. "예술이란 어떤 기질을 통해 바라본 창조의 한 모퉁이"라고 졸라는 말했다. 미키가 SNS에서 장난치듯 단어를 비틀고 뭉개서 만든 유치한 이야기를 들으며, 나는 이미 지나 온 시간 속에서 스쳐가느라 놓쳤던 무언가를 볼 수 있었다. 그러니 마치 그런 게 실제로 존재라도 하는 양 미키를 둘러싼 “fausse naïveté(가짜 순진함)” 타령은 이제 그만두자. 미키는 비범하다. 평범한 날들에 귀 기울여 그것을 예술적으로 이해하고, 의미를 부여해 줄 수만 있다면 우리들 또한 그렇게 보일 것이다.

<윤영섭 0718samo@gmail.com>

관련자료

-

다음

-

이전