문화,예술 분류

<전후 한국 여성의 욕망과 좌절> - 몽펠리에 한국영화제에서 선보일 세 편의 영화

작성자 정보

- 최고관리자 작성

- 작성일

컨텐츠 정보

- 0 추천

- 목록

본문

2023년 파리에서 기차를 타고 몽펠리에로 향했다. 이 멋진 지중해 도시에서 개최되는 한국영화제(Rencontre du Cinéma Coréen)에 초대되는 행운이 생겨서다. 씨네플러스(Ciné Plus)라는 라디오 프로그램의 진행자 베아트리스 말리주(Béatrice Malige)가 사회를 보는 영화제 좌담회(table ronde)의 주제는 한국영화의 시작(Les Débuts du Cinéma en Corée)이었다. 이는 오크레 출판사(Editions Ocrée)가 2020년 출간한 내 책의 제목이기도 하다.

-베아트리스: 1895년 전세계 최초로 유료 공공 영화상영을 시작한 프랑스는 영화의 종주국입니다. 그런데 당신은 프랑스에서 프랑스어로 한국영화를 말하고 있어요. 영화라면 프랑스인데 말이죠. 안 그런가요?

-나: 아, 예전이죠. 예전에는 그랬어요. 지금은 아시다시피 그 위상이 완전히 뒤바뀌었죠.

처음부터 공격적으로 들이대는 베아트리스의 질문으로 좌담회는 출발했다. 질문이 채 끝나기 전에 내 답변이 시작되자 그녀의 동그란 눈은 더욱 커졌다. 그러더니 다양한 질문을 쏟아냈다. 나는 이런저런 예를 들고 목소리를 바꾸어 가며 일어나서 원맨쇼 모드에 돌입하였다. 얌전한 동양인의 발표 스타일을 염두에 뒀던 베아트리스의 예상은 완전히 빗나갔다.

-베아트리스: 당신은 배우군요!

-나: 정확히 말하면 ‘Bonimenteur’(변사 혹은 무성영화의 나레이터)입니다.

지식인 꼰대 모임의 느낌을 주는 좌담회, 갑옷 입고 칼 차고 참가해야 할 것만 같은 원탁회의는 일종의 라이브 토론 배틀로 변형되면서 관객들의 웃음과 박수로 유쾌하게 마무리되었다. 베아트리스와 나는 올해 9월 몽펠리에 한국영화제에서 다시 한번 토론을 하기로 했다. 주제는 ‘현대 한국영화, 영화 기생충의 전야(Le Cinéma Coréen Contemporain. A l'Aube de Parasite)’로 이 역시 2023년에 출간된 내 책의 제목이기도 하다.

코메디 광장 이미지 출처: participer.montpellier.fr

몽펠리에 기차역에서 약 10분을 걸으면 코메디 광장(Place de la Comédie)이 나오는데, 이곳에는 이름에서 예상할 수 있듯이 오페라 코메디(Opéra Comédie)라는 건물이 자리잡고 있다. ‘파리 촌놈’으로서 파리와 비교하자면 현재 이곳은 몰리에르 및 라신느의 연극 공연이 주를 이루는 파리의 코메디 프랑세즈(Comédie-Française)의 역할보다는 오히려 파리 오페라(Opéra de Paris) 스타일의 공연 활동을 하고 있다는 느낌이 든다.

몽펠리에 오페라 코메디 이미지 출처: sncf-connect.com

여기서 약 3분 거리에 상트르 라블레(Centre Rabelais)라는 극장이 있다. 1907년 개관한 이 영화관 건물 정면에는 파테 영화(Cinématographe Pathé)라고 커다랗게 쓰여 있다. 1907년이면 서울에 단성사가 개관한 해이다. 판소리, 창, 곡예 등의 공연장이던 단성사는 1918년에 영화관으로 거듭났고, 이듬해 1919년에 관객들은 처음으로 한국인 배우가 출연하는 영화를 보며 환호했다. 베아트리스에게 말해줘야겠다.

아이고! 다른 길로 새기 전에 다시 몽펠리에로 돌아가자. 상트르 라블레는 몽펠리에에서 가장 유구한 역사를 자랑하는 영화 상영관이다. 2024년 9월 13일 개막 예정인 몽펠리에 한국영화제는 바로 이 멋진 곳에서 한국의 고전영화 세 편을 상영할 예정이다.

상트르 라블레 이미지 출처: ECHOSCIENCES - Occitanie

프랑스에서 최초 상영되는 복원된 한국영화 세 편

오늘날 마치 기적처럼 프랑스 방방곡곡에 한국영화제들이 생겨나 한국영화를 소개하는 반가운 현상이 벌어지고 있다. 그런데 가장 큰 규모와 역사를 자랑하는 파리의 한국영화제를 제외하면 다른 도시들에서는 같은 타이틀의 영화들이 소개되는 경우가 많다. 파리 이외의 한국영화제에서 상영되는 영화들의 공통점 중 하나는 프랑스 배급사가 있다는 것, 그래서 프랑스 자막이 있다는 것이다. 올해로 제4회를 맞는 몽펠리에 한국영화제의 상영작 선정과 주제로 고심하던 예술감독 남영호 선생은 다소 극단적이지만 아주 명확한 판단을 하고 만다.

-남영호: 이미 프랑스어 자막이 있는 영화만을 상영한다는 것은 영화제에 심각한 제약을 주고 있어요. 우리 몽펠리에 한국영화제는 이제부터 스스로 자막작업을 해야겠어요. 자막에 얽매이지 말고 앞으로 매년 우리 영화제가 제안하는 주제에 맞는 영화를 선정하겠습니다.

-나: 저도 자막 관련 작업을 해보았지만, 비영리적 활동인 영화제의 규모와 예산 대비 많은 시간과 인력이 소요될 것인데요? 우선 번역부터 해야 하고요.

-남영호: 그럼 번역을 맡아주세요.

-나: 허걱! 네? 그렇게 말씀하시니 저는 울면서 겨자를 마구 먹고 있는 심정입니다. 그러나 너무나 합당한 취지이므로 소명의식을 가지고 한 편 정도는 번역하도록 하겠습니다.

-남영호: 아뇨. 라블레 극장에서 상영될 세 편의 영화 모두 번역해 주세요. 자, 그리고 올해 상영작에 관한 주제를 이야기하죠. 키위드는 ‘한국고전영화’ 그리고 ‘여성’입니다.

‘전진!’, ‘앞으로!’를 외치는 못말리는 대전차 지휘관이 되어 버린 남영호 예술감독은 대화를 마치고 바로 한국으로 날아가 한국영상자료원을 방문했다. 그리고 프랑스로 돌아온 그녀는 ‘두둥 등장. 얘들아 승전보를 울려라!’라고 외치는 랩퍼 머쉬베놈이 되어 있었다.

필름은 온도와 습도에 취약하기 때문에 방치되면 곰팡이가 핀다. 그래서 먼저 필름을 세척하고, 물리적으로 구겨지거나 긁히고 찍힌 이미지를 복원하고, 필름에 묻어 있는 음향 또한 복원하는 작업을 실행하는데, 아래는 시네마테크 프랑세즈(Cinémathèque Française)와 CNC가 진행한 마르셀 파뇰 감독의 영화 « 마리우스 »의 필름 복원 작업 후의 이미지이다.

필름 복원 작업 전 후의 이미지 비교 이미지 출처: 시네마테크 프랑세즈

한국에서 필름 영화 복원 작업은 한국영상자료원 파주보존센터에서 진행한다. 남영호 예술감독은 한국영상자료원에서 복원한 1950년대의 한국 고전영화 세 편을 올해 몽펠리에 한국영화제에서 상영하기로 결정했다. 영화 세 편의 공통점은 한국전쟁 이후의 여성들, 소위 ‘Après Girl’이 살아가는 모습을 보여주고 있다는 것이다. 몽펠리에의 역사와 자부심인 라블레 극장에서 ‘전후 한국 여성의 욕망과 좌절’이라는 주제 하에 상영될 영화들을 좀더 자세히 살펴보자.

한국적 리얼리즘의 진수, 충무로 황제 탄생의 신호탄

9월 13일 금요일, 영화제의 개막식 테이프를 끊는 작품은 한국영화의 전설인 신상옥 감독의 « 지옥화»(1958)이다. 폭탄이 여기저기 터지고 총알이 날아다니던 한국전쟁 당시 16미리 카메라를 메고 영화를 찍었던 젊은 신상옥 감독이 앞으로 자신이 한국영화계를 접수할 것이라고 선언하는 일종의 신호탄 같은 작품이다. 이 영화를 보고 있으면 청년 신상옥 감독이 다음과 같이 웅변하는 듯하다.

-내가 지금 찍을 수 있는 것은 잔인한 전쟁 후의 먼지 속 폐허와 뼈아픈 가난이다. 이를 카메라에 담고 있는 내 영화를 혹자는 1948년작 « 자전거 도둑 »과 같은 이태리의 네오리얼리즘에 빗대어 한국적 리얼리즘이라고 부른다. 그런데 사실 예술작품인 영화의 제작에 있어 현재 한국영화의 가장 큰 문제는 지독한 영세성이다. 이를 극복하기 위해서는, 아니 나의 앞으로의 영화를 위해서는 한국영화는 헐리우드와 같은 산업적 시스템이 구축해야 한다고 생각한다. 나는 그동안 좁고 땀나는 판자촌과 창녀촌에서 가난하고 고통받는 자들을 찍어 왔다. 그리고 당분간은 그렇게 그것을 찍어야 할 것이다. 그것이 지금 우리 사회의 ‘사실 ’이기 때문이다. 그러나 나는 열차가 자동차와 함께 달리고 총알이 날아다니는 활극을 만들고 싶다.

청년 신상옥의 이러한 욕망은 1958년작 « 지옥화 »에 고스란히 드러난다. 실제로 미래의 포부를 담은 선언문과도 같은 이 작품 이후 신상옥은 안양에 아시아 스튜디오를 열고 충무로를 아시아의 헐리우드로 만드는 작업에 착수한다. 그리고 마침내 한국 영화를 지배하는 충무로의 황제로 등극한다.

초기 한국영화는 나운규라는 초대 슈퍼스타를 탄생시키며 관객으로부터 ‘내셔널 시네마’의 정체성을 인정받는다. 나운규와 촬영기사 이필우 선생, 그리고 이른바 무성영화의 해설가라 불리는 변사들이 독점한 한국영화의 판도는 필름에 소리를 입히는 기술이 완성되는 유성영화의 등장과 함께 바뀌게 되는데, 이렇게 초기 영화의 지배자들은 무대에서 사라진다. 1935년 전설의 여배우 문예봉이 주연한 한국 최초의 발성영화 « 춘향전 »을 시작으로 ‘소리’를 가진 자가 한국영화의 권력을 쥐게 되는 상황. 1937년부터 녹음기사 조수로 활동해온 최인규가 시대가 원하는 영웅이 되면서 한국영화는 본격적으로 세대 교체가 이루어진다. 특별한 영화학교가 없던 시절, 최인규는 조수가 학생이 되고 감독이 선생이 되는 이른바 도제 시스템을 활용하였다. 이 제도는 2000년 초까지 이어오다가 « 올드보이 »의 박찬욱 감독에 이르러서야 서서히 해체되기 시작한다. 나도 한국영화계에서 연출부를 하던 때에 김장 담그는 뻘건 다라이에 양말을 빨던 기억이 생생하다.

발성영화 초기, ‘소리’의 권력자 최인규 감독에게는 좀 특별한 조수들이 있었다. 그 중 한 명이 미술학도 청년 신상옥이다. 서울의 인터컨티넨탈 호텔에서 ‘까이에 뒤 시네마(Cahiers du Cinéma)’의 편집장과 그를 인터뷰한 적이 있다. 그는 조수 시절 가장 기억에 남는 것이 “사부이자 감독으로부터 배운 것은 편집”이라고 영국 신사보다도 품위 있는 매너로 우리에게 이야기했다. 나에게 조수 시절이란 꼬랑내로 범벅 된 양말과의 투쟁인데...... 아무튼 그 이후로 그는 자다 깨면 편집만 생각했다고 한다. 인터뷰 중 직접 말하지는 않았지만, 아마 그는 그의 사부이자 감독으로부터 ‘충무로, 즉 한국영화는 늘 새로운 시스템을 제시하는 새로운 지배자를 원한다’는 교훈을 생생한 경험을 통해 배웠을 것이다.

음란, 퇴폐, 샹송, 캬바레...반도를 뒤흔든 역대급 흥행작

최인규의 또 다른 제자이자 조수는 오는 9월 15일 일요일에 상영될 영화 «자유부인»의 감독 한형모이다. 그는 청년 신상옥과 동지이자 경쟁자였다. 신상옥은 미술이 전공이었다. 낮은 위치에 카메라를 배치하여 인물 뒤로 나무가 보이고 나무는 하늘과 겹치도록 보이게 한 화면 구도는 그의 트레이드마크로서 당시 개봉한 다른 영화들과 차별화되는 변별적 감성을 제공한다. 반면 청년 한형모는 촬영이 전공이었다.

영화감독의 현장 작업을 설명하는 홍보자료에는 흔히 감독이 카메라를 들여다보는 사진이 실린다. 현장에서 작업하는 영화인들이 보면, 이건 좀 민망스럽다. 실제로 카메라의 조작은 촬영기사의 영역이기 때문. (언젠가부터 한국에서는 모든 분야의 기사에게 감독이라는 칭호를 사용하기 시작했다. 음향감독, 조명감독 등등. 영화에서 연출을 담당하는 사람의 직능과 직함이 감독이다.) 그러나 한형모는 국내 최초로 촬영을 전공하여 촬영기사 자격증을 정식으로 획득한 촬영 전공자 출신 영화감독이다. 그래서인지 한형모 감독의 영화 « 자유부인 »은 당시 한국영화에서 볼 수 없었던 매끄럽고도 수려한 카메라 워킹을 보여준다.

충무로 권력투쟁에서 신상옥에게 밀린 그는 영화 « 자유부인 »으로 한국영화계에 특이한 현상 하나를 남기는데, 그것은 베스트셀러 소설의 영화화이다. 한형모 감독은 당시 표현의 자유냐 막장이냐의 논란으로 한반도를 용광로보다 더 뜨겁게 달군 소설 « 자유부인 »의 영화화에서 감독으로서 연출을 담당한다.

당시 음란성 시비에 휘말리면서 논란의 핵심이 된 이 소설의 원작자 정비석은 이승만의 지시로 특무대에 연행된다. 특무대의 경찰관들은 « 자유부인 »이 김일성의 지시로 쓰여진 소설이라는 기괴한 죄목으로 그를 고문했는데, 그 이유가 대한민국 사회를 음란하고 퇴폐스럽게 묘사함으로써 공산화를 기도하였다는 것이었다. 영화감독도 여차했다가는 경찰들에게 끌려가 피똥 싸도록 맞을 수도 있는 상황.

그러나 정작 영화 « 자유부인 »은 국가전복의 불순한 이념과는 아주 거리가 멀다. 무대는 프랑스 샹송과 프랑스에서 갓 도착한 향수로 손님의 귀와 코를 유혹해 그들의 지갑을 텅 비게 만드는 서울에 위치한 한 양품점 ‘파리’. 이 이국적 장소를 시작으로 댄스 클럽으로 확장되는 근대 문화 중독자들의 향연이 펼쳐진다. 그리고 그들 간의 꼬리에 꼬리를 무는 사건을 다루는 매우 흥미로운 설정 속에서 영화는 시작과 끝에 우리가 언젠가 들어 보았을 법한 샹송으로 속삭인다. 당신, 이 샹송 처음이야?

한국 최초 여성감독의 통쾌하고 찰진 욕설 대사

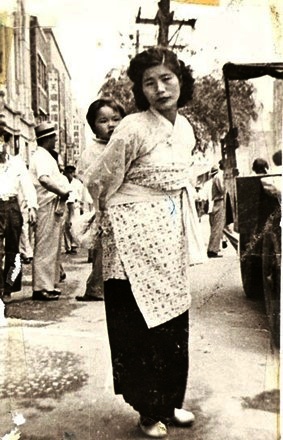

9월 15일 일요일 저녁, 마지막으로 상영될 영화는 한국 최초의 여성감독 박남옥이 연출·제작한 « 미망인»(1955)이다. 몇 달 전 출산한 딸을 등에 업고 촬영장에서 연출을 하는 그녀의 모습을 담은 사진 한 장은 그녀의 영화 세계, 아니 영화 «미망인»을 모두 설명해 주고 있다. 이 ‘포대기 감독’은 당시 한국영화, 아니 한국사회의 고질적 관습에 도전장을 던진다. 영화 «미망인» 속 여성들의 대사는 매우 거칠다. 영화를 보는 내내 감독은 우리에게 다음과 같이 이야기하는 듯하다.

-나는 이 땅 한반도에서 여성이 영화를 감독할 수 있다는 것을 증명할 것이다. 이는 단지 영화의 문제가 아니다. 앞으로 적어도 내가 살아가는 이 곳에서 그 어떤 활동에 여성이라는 이름으로 제약을 강요하는 자는 나와 내 딸로부터 저주를 받을 것이다. 이 시부럴 놈들아!

한국 최초의 여성감독 박남옥

이미지 출처: 한국영상자료원

강창일 파리 8대학 연극영화 박사, 파리 10대학 비교문학 연구자, 무성영화 변사.

저서로는 « Les débuts du cinéma en Corée(Ocrée Editions, 2021) », « Le cinéma coréen contemporain : A l'aube de Parasite (Ocrée Editions, 2023) »가 있다.

관련자료

-

다음

-

이전

댓글 0

등록된 댓글이 없습니다.