[화가 아뜰리에 탐방] 조형사진 정재규 작가

작성자 정보

- 최고관리자 작성

- 작성일

컨텐츠 정보

- 0 추천

- 목록

본문

조형성이 부여된 지각적인 사진 작업실

2024년 새해가 시작된지 얼마되지 않아 파리 남쪽 외곽, 이씨레물리노 (Issy-les-Moulineaux)시를 지나는 시외전철 (RER C) 아래에 있는 조형사진 작가 정재규의 아치 아뜰리에(Ateliers d’Artistes des Arches)를 찾았다.

조형사진의 정재규 작가 아뜰리에에서

20여년간 조형사진(Photo plasticienne) 작업을 해온 아뜰리에였다. 작지 않은 크기의 아뜰리에(6x10m/60m2)는 작가의 작품들과 미술도구들로 꽉 들어차 있었고 그의 작품의 근간인 사진 올짜기를 위해 절단된 종이들과 붙여지기를 기다리고 있는 기하학적인 무늬의 갈색 종이들, 운필 기법을 위해 사용한 먹 등이 눈에 띄었다. 아뜰리에 중앙에는 두 개의 큰 테이블이 서로 붙여져서 작업대로 쓰이고 있었다. 벽에는 찰리 채플린의 올짜진 사진들이 여러가지 크기로 재탄생된 모습으로 배치돼 있었고, 같은 스타일로 제작된 젊은 시절의 피카소와 그의 ‘게르니카’ 사진 이미지들이 보이기도 했다. 우크라이나 전쟁이 계기가 되어 시작된 전쟁과 조형사진의 관계에 대한 작업이 한창 진행 중이라고 한다.

사진을 잘라서 포장지와 올짜기 한 작업들을 보니 왠지 정재규 작가의 작업은 정교함과 디테일의 과정을 거쳐서만 탄생될 수 있겠다는 어렴풋한 느낌을 갖게 되었다. 정교한 기계 시스템을 거친 사진 이미지를 그는 다시 정교한 수작업으로 되새김질을 하고 있는 셈이다.

소나무-아르스날 시기인 1990년대의 10년이 마감되고 20여년 전에 현 아치 아뜰리에로 이사온 후 부터 그의 올짜기 작업이 시작되었다고 한다. 이미 그는 1990년 부터 자르기 기법에 의한 ‘조형사진’ 이라는 그만의 사진 장르를 시작했었다.

최근 전시로는 2018년에 서울 가나아트센터에서 30년간 작업한 조형사진 작품 회고전 ‘일어서는 빛’을 했고, 이후 2020년에 고향인 대구미술관에서 ‘빛의 숨쉬기’전시를 가진 바 있다. (COVID 19로 그는 현지 방문을 취소해야 했다.) 또한 2023년 9월 이씨레물리노(Issy-les-Moulineaux)의 에스파스 이까르(Espace ICARE)에서 한국과 프랑스 작가 17명으로 구성된 첨단 조형기획전 « 바닥 벽 시간/얽힘 »을 큐레이팅했다.

탈 캔버스 장르로의 긴 여정ㅡ조형사진에 이르다

정재규 작가는 파리에서 작품 활동을 한지 금년이 45년째가 된다. 70년대 상반기에 서울에서 대학 시절을 보낸 그는 분단 상황과 군부독재의 숨막히는 상황 아래서 함께 모여 활동한 당시 국내 청년작가들의 실험 미술의 구심점이 회화 위주가 아닌 설치, 퍼포먼스, 사진 등로써 국전을 중심으로한 제도권에 대한 도전과 대응한, 탈 캔버스 조형 장르였음을 강조하고 있다. 특히 70년대 초의 랜드아트에 대한 그의 열광은 탈 캔버스와 함께 탈 아뜰리에의 관계로 귀착되기도 했다. 현장 공간에서의 설치 작업이나 퍼포먼스는 그 만남과 열림이 적극적이며 폐쇄화된 당시의 사회 분위기 속에서 어떤 숨쉬기에 해당되었다고 회상했다. 야간 통행금지가 시행되었으며 흑백 TV시기였다. 장발단속이 있었고 미니 스커트 검열이 있었다. 군사 교련이 대학 학점 이수과목이기도 했다.

파리광장과 인터뷰 중인 정재규 작가

그런 와중에 작가가 28세였던1977년 제 10회 파리비엔날레 사진 부문에 현지 참여를 했고 이듬해인 1978년부터 파리에 정착해서 활동을 시작하게 되었다. 당시 그가 파리 유학을 결정하게 된 이유에 대한 질문에 너무 당연한 것이라고 대답했다. 해외에 나가서 많은 것을 보고 체험하며 작업하고자 한 것이다.

1974년 서울대 미대 회화과를 졸업한 그는 파리 유학 후, 모교에서 미술이론을 가르치고자 파리 1대학에서1980년대의 10년간을 서양현대미술이론 연구에 전념하게 된다. 20세기 초 러시아 전위미술 운동가인 말레비치의 절대주의(Suprématisme)와 몬드리안의 기하학적 추상 등을 연구하며 학위 준비를 했다. 하지만 태생적인 작가의 DNA가 꿈틀거렸던 것일까? 10여년간 정진했던 이론 연구를 중단하고 작품 활동에 매진하게 된다. 그간의 미술이론 연구가 무색하지 않을만큼 그의 미술 이론 이야기는 무궁무진했다. 작가는 1990년대 초부터 조형사진 작업을 시작했다.

말레비치, 몬드리안,칸딘스키의 이론을 사진에 결합시켜

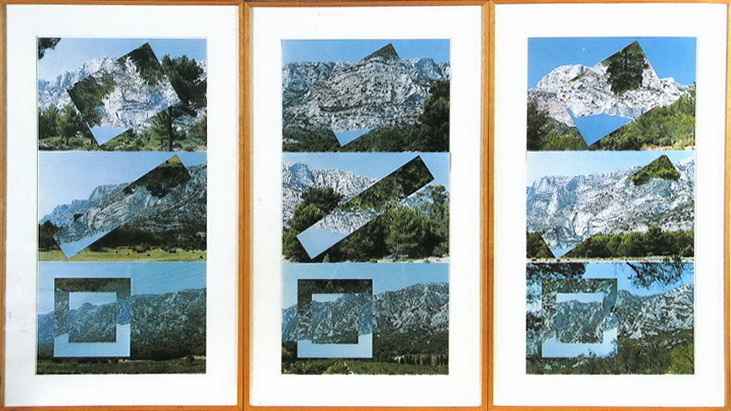

1991년 제 35회 몽루즈(Montrouge) 살롱에서 말레비치의 절대주의 회화를 사진에 적용시키는 작품을 출품했는데, 그게 정재규 작가의 첫번째 조형사진이었다. 그의 설명을 요약하면, 말레비치의 작품엔 서명도 없고, 전시상황에 따라 캔버스는 바로 걸리기도, 옆으로 걸리기도, 뒤집어 걸리기도 하는 등, 캔버스 자체의 운동이 현장화/장소화되곤 했었다. 정재규 작가는 이 점에 영감을 받다 1989년 7월 22일 방문했던 생트 빅투와르 산의 후경 사진 장면을 정사각형 혹은 직사각형으로 오려내고 오려낸 사진의 상하 방향을 뒤집어서 오려낸 같은 위치에 다시 부착시키는 ‘절단 회전 ’기법을 처음으로 시도하게 되었다. 이와같은 시도는 절대주의의 순수 기하적 추상회화와 사진과의 미학적 만남과 그 조형적 변용에 대한 잠재력에 눈을 뜨는 계기를 마련했다. 아울러 가로 세로의 직교성에 바탕을 둔 몬드리안의 신조형주의 및 2023년 최근래엔 칸딘스키의 ‘내적 필연성’과 ‘내적 울림’에 대한 조형사진적 얽힘을 시도하고 있는 근황도 언급한다.

정재규 « 생트 빅투아르산 후경» 사진 /판지,절단,110x285cm(3부작),1990 (대구 미술관 소장)

기하학 조형에 대한 그의 집요한 관심은 한글의 기하학적 형태와도 무관하지 않다. 아울러 삼성 반도체 공장 건물 외장 디자인에 몬드리안 작품을 취한 것에서도 그는 조형사진적 가능성을 본다고 했다. 왜냐하면 최근에 완료된 몬드리안의 ‘New York City -1’(퐁피두 센터 소장) 조형사진의 후속 작업이 될 수 있기 때문이라고 했다. 이미 우리는 1960년 대 초 부터 시작된 백남준의 비디오 아트를 가지고 있다. 비디오 동영상를 통한 ‘기계의 인간화’로 요약되는 그의 미학선상에서 정재규 작가는 자신이 1990년대 창출한 ‘조형사진’에 근거해서 백남준의 작업을 ‘조형 비디오’로 재규정하는데 거침이 없다. 과천의 ‘다다익선’이 대표적이다. 1991년 후반기엔 소나무-아르스날 창립에 참가하게 되었으며 이후 1990년대의 소나무-아르스날 작업 시기가 열리게 된다. 총체적인 그의 조형사진 작업성격을 요약하는 인용문을 소개한다.

‘절단되거나 올짜진 2차원의 사진 표면은 전시장의 빛을 통해 관객의 시신경을 자극하며 새로운 의미로 다가온다. 보통 사진은 ‘재현’이며 ‘기록’의 속성으로 우리는 사진이미지를 인식한다. 작가는 재현과 기록의 속성을 해체하며 인식보다는 지각으로 우리를 이끈다. 작가는 사진이미지를 자르기, 붙이기, 올 오버, 올짜기, 운필 등 다양한 기법을 활용한 해체 과정을 통해 사진은 오브제로 변모하고 자신만의 표현과 깊이를 가지게 되어 새로운 시지각의 체험으로 이끈다. 즉 사진은 스스로의 존재성을 획득한다.’

그룹 노방브르(Groupe Novembre)의 탄생

정재규 작가는 1997년 11월 사진미학운동 그룹이라고 할수 있는 그룹 노방브르를 창립했다. 정재규 작가를 포함한 현대 조형사진 작가 6명으로 구성된 그룹의 창립전은 소나무-아르스날의 파리 전시장과 이씨레물리노 공동 아뜰리에에서 각각 개최되었고 11월 세번째 목요일에 그 두번째 오프닝이 있었다고 한다. 매년 이날은 그해의 첫 포도주가 시음되는 날이다. 작가들끼리 보졸레 누보가 나오는 이 시기에 맞추어 한해 동안의 조형사진 작업 수확을 역시 서로 소개/시음하는 취지에서 그룹 명칭을 ‘그룹 노방브르(Groupe Novembre)’로 정재규 작가는 제안했고 모두들 찬성했다고 회상했다.

그룹 노방브르의 결성 계기는, 매년 5월에 개최된 파리의 사진 전시기획 행사인 파리포토(Paris Photo)에 대한 반발과 대응에서 비롯되었다고 추론하고 있었다. 당시 프랑스 공산당과 연루된 사진협회 조직에서 파리 포토 전시행사에서 탈락된 사진 작가들을 중심으로 ‘PHOTO OFF’를 가을 시즌에 기획하게 되었다. 주최자인 사진 협회에서 섭외한 대중 공공장소를 통해 다양한 종류의 사진 작업들이 전시 소개되었다. 소나무-아르스날의 두 전시장도 이 행사에 전시장 제공으로 참가했으며 정재규 작가 역시 매년 가을 ‘PHOTO OFF’ 전시를 통해서 새로운 실험 사진가들과의 접촉이 열였다고 한다. 이 무렵 2년 전에 그를 찾아 온 ‘기묘한 행운’을 빠뜨릴 수 없다고도 한다. 그것은 1995년 개최된 제1회 동경 국제사진 비엔날레 공모전에서 자르기 기법으로 제작된 경주 시리즈 조형 사진 작업이 3등상에 입상한 사실이었다. 전통적인 예술 사진 장르 속에서 그의 탈 이미지 지향의 절단 기법 조형사진이 국제 공모전에서 입상된 것인데 이 시점으로 부터 정재규 작가는 왜 자신의 조형사진 작업이 수상되었는지에 대한 해답 찾기에 긴 시간을 걸친 노력을 쏟게 되었다고 한다.

조형사진 시민운동이 작가의 꿈

마지막에 정재규 작가는 조형사진의 대중화를 꿈꾸고 있다고 한다. 이는 초등학생도 쉽게 접할 수 있는데 이를테면 ‘사진 올짜기’(Photo Tissage직조, 짜임)는 반나절이면 그 기법을 알게 된다는 것이다. 많은 이들이 사진의 정보성만 알고 있는데, 이런 조형사진을 알게 되면 스트레스나, 콤플렉스를 줄여나갈수 있다고 한다. 올짜기를 하다보면 인내심도 기르게 되고, 무엇보다 본인의 작품이 만들어지게 된다는 것이다. 집에서도 가족들이 서로 만들어 교환할 수도 있다고 한다.

1980년대에 조형사진에 대한 인식이 미흡할 때 이론을 연구하고 이후 조형사진 작업을 하면서, 작가는 예술과 세계의 깊은 의미를 탐구하며 고군분투했던 흔적은 그의 박식한 미술이론 이야기를 들으며 잘 알수 있었다.

정재규 작가의 조형사진은 사진의 ‘존재’와 ‘인식’이라는 한계에 ‘지각’을 부여하며 결국 ‘관계성’으로 나아가며 사진에 새로운 힘을 불어넣었다.

<파리광장편집부>

관련자료

-

다음

-

이전