이재형 작가의 프랑스 르퓌 산티아고 순례길 연재, 마지막

작성자 정보

- 최고관리자 작성

- 작성일

컨텐츠 정보

- 3 추천

- 목록

본문

본지는 13회에 걸쳐 프랑스에서 활동하는 이재형 작가의 프랑스 순례길 저서

<프랑스를 걷다>를 연재했습니다. 이번주로 프랑스 순례길 연재는 끝이 나고 다음주부터

이재형 작가의 또 다른 저서, <나는 왜 파리를 사랑하는가>를 연재합니다.

이 모든 것을 허락해 주신 이재형 작가님께 깊이 감사드립니다.

◯ 콩돔에서 생장피에드포르까지

□ 카고들의 샘아르테즈드베아른 시내를 벗어나자마자 바로 오른편으로 ‘카고들의 샘(La Fontaines des Cagots)’이라는 표지판이 나타난다. 샘은 이 표지판에서 머지않은 곳에 있다. 옛날에 프랑스 남서부 지방에서 ‘카고’라고 불렸던 사람들, 즉 나환자들은 루제스 성당의 작은 문을 통해서만 성당에 들어갈 수 있었다. 이들은 나병이 전염될지 모른다는 이유로 마을의 성벽 밖에서만 살아야 했고, 같은 이유로 그들의 샘에서만 물을 길어야 했다. 이 ‘카고들의 샘’은 아직 남아 있는 그들의 샘 중 하나다.

나병은 사라졌지만, 이 집단은 오랫동안 격리되어 살아야만 했다. 이들은 나환자라는 표시가 되어 있는 옷을 입고 다녀야만 했고, 성당에도 별도의 문으로 들어가야만 했다. 때로는 성수반도 다른 것을 써야만 했다. 신부는 이들에게 성체빵을 줄 때 긴 막대기 끝에 매달아서 주었다. 세례식은 날이 어두워진 다음에만 거행했고, 죽으면 별도의 묘지에 묻었다. 그들에게는 성이 없었고, 결혼도 다른 나환자와 해야 했다. 더욱 고약한 것은, 기독교인 한 사람의 증언과 같은 효력을 발휘하기 위해서는 카고 일곱 명의 증언이 있어야 한다는 것이었다.

이들에게는 직업 선택의 자유도 없었다. 유대인들이 다른 직업은 가질 수가 없어서 고리대금업자가 되었듯이, 이들 역시 거의 대부분의 직업이 금지되었기 때문에 목수나 석공이 될 수밖에 없었다.

프랑스혁명이 일어나자 이러한 합법적 차별은 폐지되었고, 세월이 지나면서 이들의 존재는 서서히 잊혔다. 나병환자들의 삶이 힘들고 고달팠던 건 우리라고 해서 예외는 아니었고, 여기 ‘문둥이 시인’ 한하운이 있어 ‘살 끝이 썩어 들어가는’ 이 ‘천형天刑’을 앓던 사람들의 한과 고통을 노래한다.

“가도 가도 붉은 황토길

숨 막히는 더위뿐이더라

낯선 친구 만나면

우리들 문둥이끼리 반갑다

천안 삼거리를 지나도

수세미 같은 해는 서산에 남는데

가도 가도 붉은 황토길

숨 막히는 더위 속으로 쩔름거리며

가는 길

신을 벗으면

버드나무 밑에서 지까다비를 벗으면

발꼬락이 또 한 개 없다

앞으로 남은 두 개의 발꼬락이 잘릴 때까지

가도 가도 천 리 먼 전라도 길"

— 〈전라도 길—소록도 가는 길에〉, 한하운

□ 리스트의 사랑

생장피에뒤포르(Saint jean pied de port)를 향해 가기 위해 나바랑스의 성문을 나서면서 성벽을 보면 현판이 하나 붙어 있다.

“1828년 카롤린 드 생크리크와 함께 와서 나바르 성을 구경한 프란츠 리스트에게 경의를 표하는 동시에 그를 기억하며.”

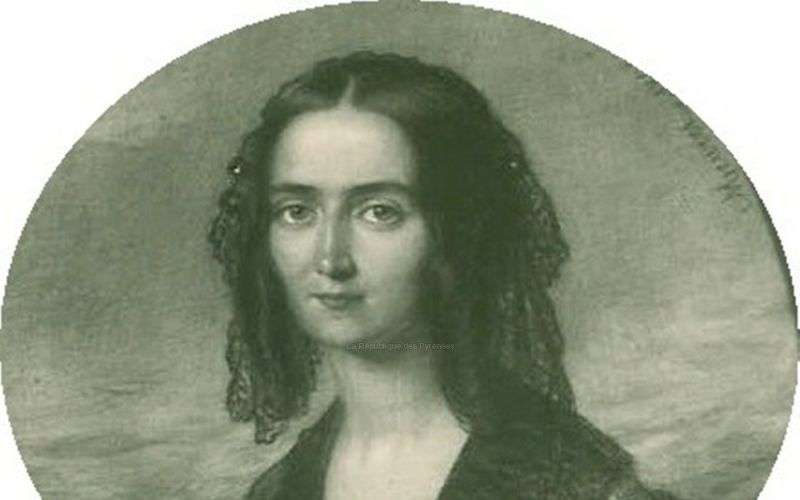

리스트는 열일곱 살 때 그에게 피아노를 배우던 카롤린 드 생 크리크와 함께 이곳 성에 올라 나바랑스를 내려다보았다. 카롤린은 그보다 한 살 연상이었고, 두 사람은 서로에게 첫사랑이었다. 요즘 사람들 표현대로라면 리스트는 ‘사랑꾼’이었고, 그의 삶은 사랑의 순례였다.

그가 생전 처음으로 사랑의 감정 같은 것을 느낀 건 열한 살 때였다. 1822년 빈에서 열린 연주회에서 그보다 일곱 살 위인 헝가리 출신 성악가 카롤리네 웅거Karoline Unger(베토벤의 제 9번 교향곡 〈합창〉이 비엔나에서 초연되었을 때 베토벤이 귀가 완전히 멀어 청중들의 우레와 같은 박수소리를 듣지 못하자 그의 손을 잡고 청중 쪽으로 돌려세운 바로 그 성악가)에게 어렴풋한 사랑의 감정을 느꼈다.

아버지가 죽고 나서 가족의 생계를 책임져야만 했던 리스트는 피아노 레슨을 해야만 했고, 그중 한명이 상업산업부 장관의 딸인 카롤린이었다. 두 사람은 카롤린 어머니의 승낙하에 플라토닉 러브를 나누었다. 하지만 여기까지였다. 두 사람의 관계를 용인했던 카롤린의 어머니가 죽고 나자 딸을 귀족이 아닌 평민과, 더더구나 예술가와 결혼시킬 생각이 없었던 아버지는 피아노 레슨을 중단시켰다. 그리고 딸을 귀족과 결혼시켰다. 이에 절망한 리스트는 또다시 깊은 허무주의에 빠져들게 된다.

두 사람은 거의 20년이 지난 뒤에 인근 도시 포에서 재회하게 될 것이다. 그 뒤로 리스트는 마리다구(Marie d’Agoult), 카롤리네 드 자인 비트겐슈타인 등 여러 여성과 만남과 이별을 되풀이한다. 세 아이(둘째 딸 코지마는 남편과 헤어지고 리스트보다 두 살 많은 바그너와 결혼했으니, 이 사랑의 열정은 아버지에게서 물려받은 것이었을까?)를 낳았던 다구 부인과의 격렬하고 화려한 사랑이 끝나고 만난 비트겐슈타인 부인은 반대로 지적이고 차분한 여성이었다. 그는 다구 부인과의 사랑으로 상처받은 영혼을 따뜻하게 위로해준 그녀를 만나 〈위안Consolation〉이라는 곡을 작곡했다. 그가 당시 느낀 행복이 잔잔한 피아노 선율을 통해 잘 느껴진다.

그리고 얼마 후에 독일 시인 프라일리그라트(Ferdinand Freiligrath)의 시〈오 사랑하라 사랑할 수 있는 한〉으로 가곡을 작곡했고, 다시 이 가곡을 피아노곡으로 편곡했다. 이 피아노곡이 바로 우리에게 널리 알려진 〈사랑의 꿈〉이다.

오 사랑하라 사랑할 수 있는 한

오 사랑하라 사랑하고 싶은 한

시간이 오리라 그대가 무덤가에서

슬퍼할 시간이 찾아오리라

그리고 애써라 마음이 불타오르도록

그리고 사랑을 품도록 사랑을 간직하도록

또 다른 마음이 그대의 마음을 향해

사랑으로 따뜻하게 두근거리는 한

그리고 그대에게 자기 가슴을 열어놓는 사람

그 사람를 위해 그대가 할 수 있는 것을 하라

그리고 그를 항상 기쁘게 하라

그리고 그를 절대 슬프게 하지 말라하지만

비트겐슈타인 부인과의 잔잔하고 평온해 보였던 사랑에도 고통은 존재했던 것일까? 고요하게 흘러가는 강물에 누군가 돌 하나를 던져 파문을 일으키듯 〈사랑의 꿈〉에서는 일순 고통스러운 슬픔이 느껴진다. 밝은 환희와 어두운 슬픔, 어쩌면 이것이 사랑의 본질인지도 모르겠다.(나는 이런 이유에서 예브게니 키신(Evgeny Kissin)이 연주한 〈사랑의 꿈〉을 즐겨듣는다. 그가 연주하는 〈사랑의 꿈〉은 ‘사랑의 슬픔’이기도 하다. 적어도 내게는 그렇게 들린다.)

그런데 이 슬픔은 카롤린 드 생크리크와의 이루지 못한 첫사랑에서 비롯한 게 아니었을까? 과연 그는 비트겐슈타인 부인과의 결혼이 무산되자 종교의 세계에 귀의하고, 숨을 거두는 순간 반지 하나를 남기며 카롤린 드 생크리크에게 전해달라는 유언을 남겼다.

<글 사진 : 이재형 작가 >

관련자료

-

다음

-

이전