파리에 살아야 할 몇 가지 이유 Ep.23 <롤랑 바르트(Roland Barthes)>

작성자 정보

- 최고관리자 작성

- 작성일

컨텐츠 정보

- 2 추천

- 목록

본문

프랑스로 글쓰기 유학을 결심한 이유는 랭보, 카뮈, 위고와 같은 문학 거장들 때문이 아니라, 바로 롤랑 바르트(Roland Barthes)였다. 롤랑 바르트는 기호를 사랑했다. 식료품 팸플릿부터 사랑과 죽음에 이르는 인간의 감정까지, 거의 모든 것에 대한 그의 기호학적 비평만큼 단단한 세계를 구축한 문학 작품은 드물었다.

바르트는 단순히 현상을 해석하는 데 그치지 않고, 기호 속에서 영원한 의미를 찾아 헤 매는 탐구자였다. 그의 저서를 통해 이러한 시선을 배운 나는, 기호학이야말로 모든 글 쓰기의 기초가 되어야 한다고 믿었다. 바르트는 1980년, 파리 라탱 지구의 생제 르맹 거리를 걷다가 세탁소 트럭에 치여 사망했다. 그의 어머니 샤를로트가 세상을 떠난 지 3년이 되는 해였다. 그는 말년에 다른 연구를 모두 뒤로한 채, 어머니의 죽음을 이 해하는 데 거의 모든 노력을 쏟았다.

어머니의 사진을 하나하나 정리하며, 생애 마지막 저서인 『밝은 방(Camera Lucida)』 을 집필했다. 빛의 대비, 구도, 노출 같은 기술적 요소를 거의 다루지 않으면서도 사진이 어떻게 의미를 형성하는지를 분석한 이 책에서, 바르트의 기호 이론은 비로소 완성되었다.

사진은 단순히 사람과 사물이, '그때 거기에 있었음'을 증명하는 것을 넘어선다. 바르트는 사진 속 기호들이 감정을 불러일으키는 방식을 두 가지로 구분했다.

하나는 맥락과 해석을 통해 찾아오는 스투디움(Studium), 그리고 다른 하나는 예기치 않은 이유로 심장을 찌르르 자극하는 푼크툼 (Punctum)이다. 나는 <파리에 살아야 할 몇 가지 이유>라는 연재글을 기획할 때, 스투디움의 개념을 염두에 두고 있었다.

독자가 이 도시를 떠올릴 때 어렴풋한 인상이 아닌 문화적·사회적·역사적 맥락에서의 반응을 가질 수 있도록 풍성한 정보를 제공하고자 했다.

파리라는 도시가 지닌 예술적이고 낭만적인 신화의 실체가 드러날 수 있도록 바르트는 현대 사회에서 신화가 어떻게 작동하는지 분석하면서, 우리가 무심코 받아들이는 사물, 이미지, 광고, 대중문화가 단순한 의미를 넘어 특정한 이념과 가치를 주입하는 방식을 설명했다.

다시 말해, 신화는 특정한 구조를 가지며, 누군가의 의도에 따라 탄생한다. 이때 스투디움은 신화를 해체하고 분석하는 데 중요한 역할을 한다. 그것은 왜곡된 이미지로부터 우리를 보호하는 방패이면서, 동시에 그 이면에 숨겨진 메시지를 꿰뚫고 더 강하게 동요하며 반응하게 만드는 칼이 된다.

그러나 이러한 분석적 접근이 전혀 필요하지 않은 순간이 있다. 가령, 한 사진 속 아이의 반쯤 접힌 셔츠 칼라처럼, 지극히 사소한 요소 하나가 감정을 건드리며 글쓰기의 출발점이 되기도 한다.

바르트는 이를 푼크툼이라 부르며, 그것을 "나를 강하게 끌어당기거나, 때로는 상처 입히는 어떤 디테일"이라고 정의했다. 푼크툼은 언제나 주관적이며, 스투디움이라는 지적인 접근을 방해한다. 하지만 우리는 이 틈을 통해, 분석이 닿지 못하는 어둠 속 깊이까지 파고든다.

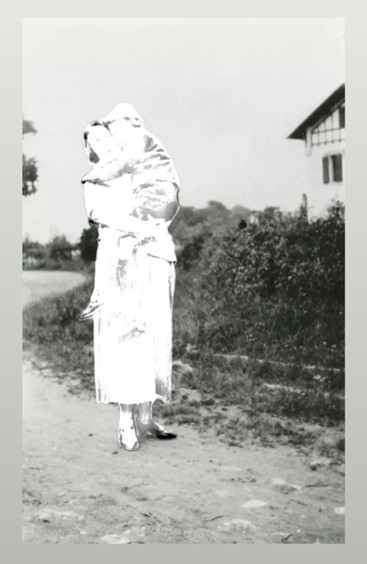

바르트는 어머니가 세상을 떠난 아파트에서, 그녀의 사진들을 하나씩 꺼내 보았다. 시간을 거슬러 올라가며, 자신이 사랑했던 얼굴의 진실을 찾고자 했다. 그러나 그녀의 최근 사진들은 오히려 기억을 흐릿하게 만들 뿐이었다. 사진은 그녀가 존재했음을 증명하는 동시에, 그녀의 부재를 더욱 선명하게 드러냈다.

그러던 어느 순간, 1898년, 다섯 살의 어머니가 겨울 정원(Jardin d’Hiver)에서 찍힌 한 장의 사진 속에서, 애타게 찾던 어머니를, 존재의 본질을 발견했다. 얼굴의 맑은 빛, 순진하게 놓인 손, 드러내지도 숨지도 않은 채 얌전히 자리 잡은 모습, 그리고 마침내 그 표정…. 해석이 필요하지 않은 순간이었다.

갑작스레 세상을 떠난 바르트의 타자기에는 다음과 같은 제목의 원고가 끼어 있었다.

"인간은 항상 자기가 사랑하는 것에 대해 말하는 데 실패한다."

<윤영섭 / 0718samo@gmail.com>

관련자료

-

다음

-

이전