이근혁의 <학부모와 청소년을 위한 한국사 한 스푼>- '죽부인'과 함께한 여름, 파리에서 되새기는 선조들의 지혜

작성자 정보

- 최고관리자 작성

- 작성일

컨텐츠 정보

- 0 추천

- 목록

본문

'죽부인' 사진 출처: 한국민속대백과사전

무더운 여름, 우리의 선조들은 어떻게 더위를 견뎠을까요? 음력 6월 15일 유두(流頭)에는 시원한 계곡이나 산에 올라 머리를 감고 몸을 씻으며 하루를 보냈습니다. 유두는 ‘동류수두목욕(東流水頭沐浴)’의 약자로, 동쪽으로 흐르는 물에 머리를 감아 액운을 물리치면 길하다는 믿음에서 유래했습니다. 동쪽에서 해가 떠 양기가 가장 왕성한 물에서 목욕하면 여름병을 막고 더위를 피할 수 있다고 여겼습니다. 이 시기에는 참외, 수박 등의 햇과일과 햇밀가루로 국수·떡을 만들어 조상께 차례를 지낸 뒤 가족이 함께 나누어 먹었습니다. 오색으로 물들인 유두면(流頭 麵)을 몸에 차거나 먹으면 액운을 막고 장수한다고 믿는 풍습도 있었습니다. 유두천신이 끝나면 선비들은 계곡이나 정자에 모여 시를 읊으며 술과 음식을 즐겼다고 합니다. 한낮에는 사랑채 누마루에 앉아 부채질로 더위를 식히고, 밤에는 시원한 바람을 맞으며 하루를 마무리했습니다. 자연과 조화를 이루며 여름을 견뎌낸 선조들의 절제와 여유가 오늘의 우리에게도 깊은 울림을 줍니다.

조선 시대 선조들은 자연에서 구할 수 있는 재료와 지혜로 무더위를 견뎠습니다. 그 대표적인 예가 ‘죽부인(竹夫人)’입니다. 대나무로 길고 둥글게 만들어 여름밤에 껴안고 자면 시원함을 느낄 수 있는 침구로, 바람이 잘 통해 땀을 식히며 편안히 잠들도록 도와 주었습니다. 죽부인에 대한 기록은 조선 후기에 등장합니다.『재물보(才物譜)』에는 “죽부인은 대나무로 만들어 긴 베개처럼 사용하면 여름에 시원하다”고 적혀 있으며, 실학자 서유구(1764~1845)도『임원경제지(林園經濟志)』 에서 “굴뚝처럼 길고 속이 비어 있으며, 겉은 둥글고 매끄럽다. 여름에 이불 위에 두고 팔과 무릎을 편히 두기 위해 사용하기에 죽부인이라 부른다”고 설명하였습니다.

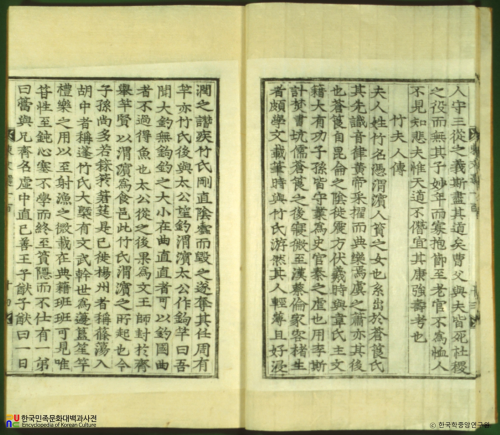

죽부인이 언제부터 사용되었는지는 정확히 알 수 없지만, 고려 시대 문헌에서도 그 흔적을 찾아볼 수 있습니다. 고려를 대표하는 문장가 이규보(1168~1241)는 한 시에서 죽부인을 “어깨와 다리를 편안하게 펴주며, 이불 속으로 깊이 들어와 함께하는 존재”라고 표현했습니다. 이 표현에서 죽부인에 대한 고려 문인의 애착이 자연스럽게 느껴집니다. 고려 후기의 문인 이곡(李穀, 1298~1351) 이 쓴 가전체 소설『죽부인전(竹夫人傳)』에는 죽부인이 주인공으로 등장합니다. 가전체는 사물을 의인화해 전기 형식으로 풀어내는 문학 양식으로, 고려 중기 이후 성행했으며 임춘(林椿)의『국순전』,『공방전』이나 이규보(李奎報)의『국선생전』등이 대표적 인 작품으로 알려져 있습니다.

『죽부인전』에서는 죽부인이 한 여성으로 의인화되어 등장합니다. 이름은 ‘빙(憑)’ 으로, 위빈에 사는 은사 ‘운(篔)’의 딸로 설정되어 있으며, 남편 송공과 결혼했지만 일찍 남편을 잃은 뒤에도 끝까지 그리움을 간직하며 절개를 지키며 살아갑니다. 이 작품은 음란하고 문란한 사회에 경각심을 주고, 절개 있는 삶의 가치를 일깨우기 위해 쓰인 것으로 평가됩니다. 이처럼 죽부인은 단순한 여름 피서 도구를 넘어, 고려 시대에도 청절과 절개의 상징으로 여겨졌습니다.

이곡의 <죽부인전> 사진 출처: 한국민족문화대백과사전

이처럼 고려 문인들에게 죽부인은 많은 사랑을 받았습니다. 단순히 더위를 식히는 도구를 넘어, 시원함과 함께 청절한 이미지를 떠올리게 하는 특별한 존재였기 때문입니다. 특히 남성들은 여름밤을 견디기 위해 곁에 두고 즐겨 사용했는데, 질투하지 않고 필요할 때 함께하다가 필요 없을 때는 말없이 물러나는 존재로 여겨졌습니다. 청절함을 상징하는 물건으로서 피서 도구이자 벗처럼 애용되었으며, 이 때문에 아버지가 쓰던 죽부인은 자식에게 물려주지 않 고 여름이 끝나면 태워 없애는 풍습도 전해 졌습니다.

우리의 선조들이 자연과 함께 지혜롭게 여름을 났듯, 오늘을 살아가는 우리도 무더위를 각자의 방식으로 견디며 여름을 지나왔습니다. 어느덧 6월 21일 하지(夏至)가 지나고 파리의 여름도 서서히 저물어가고 있습니다. 유난히 더운 이번 여름, 각자 견디시느라 참 수고 많으셨습니다. 에어컨이 잘 갖춰져 있지 않은 파리의 오래된 건물들에서, 특히 40도가 넘는 폭염이 이어질 때 시원한 바람 한 줄기가 얼마나 간절한지 모릅니다.

그럴 때 어떤 분들은 시원한 카페에 들러 잠시 숨을 돌리기도 하고, 어떤 유학생들은 도서관으로 피신해 공부하며 더위를 잊기도 했을 것입니다. 책 한 권에 빠져 독서 삼매경으로 더위를 견디신 분들도 계셨겠지요. 이 제 선선한 바람이 다시 찾아오고 있습니다. 긴 여름을 잘 견뎌낸 우리 모두에게, 다가오는 계절이 작은 평안과 회복의 시간이 되기를 바랍니다.

<역사학자, 이근혁>

관련자료

-

다음

-

이전