[광복 80주년 특집] 일제로부터 우리 문화유산을 지켜낸 간송 전형필

작성자 정보

- 최고관리자 작성

- 작성일

컨텐츠 정보

- 0 추천

- 목록

본문

‘조선의 역사와 문화의 흔적들을 내가 왜 미친듯이 모았는지 훗날 세상에 알려다오’

-간송 전형필-

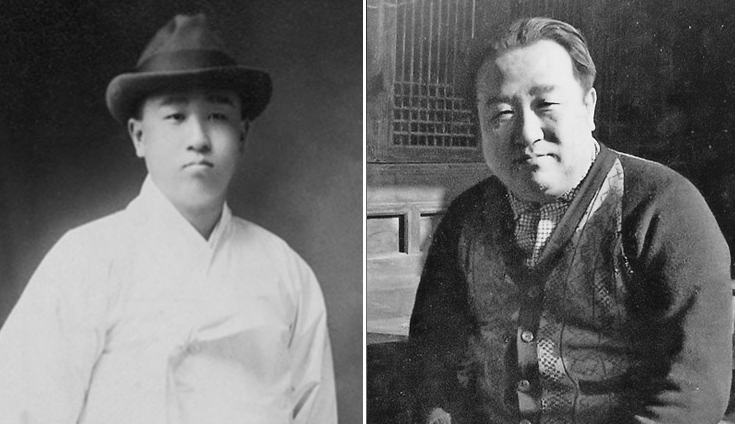

간송 전형필(1906-1962)

한 나라의 문화는 그 나라 사람들의 생활 방식, 가치관, 사고방식, 예술, 언어, 전통 등 을 모두 포함하는 개념이다. 이는 과거와 현재를 잇는 다리이자 정체성의 핵심이며, 국가의 얼굴 같은 역할을 한다. 특히 일제강점기 시대의 ‘우리 문화’는 단순히 예술이나 생활양식을 의미하는 것을 넘어, 존재 자체가 저항이자 정체성의 버팀목이었다고 볼 수 있을 것이다. 일제강점기 당시 목숨을 바쳐 독립운동을 한 투사들도 있었지만, 이 같은 우리 문화를 지켜낸 인물이 있었다.

‘문화보국(文化保國)’

문화보국이라는 뜻은 문화로 나라의 정신을 지킨다라는 뜻이다. 2025년 광복 80주년을 맞이하면서, 문화보국을 실천한 간송 전형필(1906~1962)의 이야기를 하고자 한다.

전형필은 1906년 서울 종로에서 태어났다. 그의 집안은 증조할아버지 때부터 종로 일대에서 장사를 해 서울에서도 이름난 거부였다. 손이 귀한 가문인 데다, 간송이 성년이 되자 할아버지며 형까지 손위 어른들이 차례로 돌아가셨다. 20대의 그가 소유하게 된 재산은 대단했다. 사실 전형필은 휘문고보를 졸업한 이후 일본 와세다 대학으로 유학을 가 법을 공부해서 변호사를 꿈꾸었다. 하지만 그가 대학을 졸업할 무렵 아버지마저 돌아가시게 되면서 그는 변호사의 길을 포기하게 된다.

위창 오세창과의 운명적인 만남

이후 전형필은 그의 운명을 바꿀 위창 오세창(1864~1953년)을 만나게 된다. 위창은 3·1 운동 당시 민족 대표 33인 중 한 명으로, 삼국 시대부터 조선조까지 우리나라에서 활동한 서화가들을 총망라한《근역서화징(槿 域書畵徵)》을 집필한 서화의 대가였다. 위창과의 첫 만남에서 전형필은 고서화를 두고 ‘우리 문화의 자존심이기에 수집한다’ 고 말했다. 이런 전형필이 마음에 들었던 위창은 ‘간송(澗松)’이란 호를 지어준다. ‘산골짜기에서 흐르는 맑은 물과 사시사철 푸른 소나무’란 뜻이다.

이후 간송은 일제강점기 동안 곳곳에 흩어져 있는 우리 문화유산을 사들여 보관하고, 일본으로 유출된 문화재를 되찾아왔다. 전형필은 가장 먼저 인사동에 있는 책방인 한남서림을 넘겨받고, 그곳에서 옛날 책과 그림, 도자기 등 골동품들을 사들였다. 그는 옛 책과 그림, 도자기 등을 팔러오는 사람들에게 후하게 값을 쳐주며 사들였다. 그래야 거래꾼들이 귀한 우리 문화유산을 많이 가지 고 오기 때문이다. 그러던 어느 날 상감 청자운학문 매병이 나타난 것이다. 그 매병을 가지고 있는 사람은 일본인 마에다 사이치로였는데, 마에다는 조선 총독부가 그 매병을 1만 원에 사들이려고 하자, 더 비싼 값에 팔고 싶어 했기에 전국의 골동품 가게에 사진을 돌렸고, 당시 기와집 20채 값인 2만 원까지 가격을 올리면서, 전형필은 비싼 가격임에도 바로 땅을 팔아 그 매병을 사들였다.

1936년 11월 서울의 경성구락부에서 조선 백자(백자 청화철채동채초충문 병)를 놓고 경매가 벌어졌다. 경성미술구락부는 일본인과 극소수의 조선인만 출입할 수 있는 회원제 클럽으로 운영돼, 간송이 직접 경매에 참여할 수 없었다. 이때 그를 도운 일본인이 있었는데, 거간꾼 신보 기조다. 신보 기조는 조선 땅에 남아 있어야 하는, 일본에서 찾아와야 하는 귀중한 유물이 나오면 가장 먼저 간송을 찾아갔다. 신보는 경성미술구락부 경매에 참여해 백자 청화철채동채초충난국문 병을 간송 대신 낙찰받아 왔다. 그 백자는 처음에는 천 원도 안 되는 가격에서 흥정이 오갔는데 간송 측이 1만 4천 5백 80원으로 낙찰 받아 온 것이다.

1936년에는 조선 시대 신윤복이 그린 미인도가 일본에 있다는 소식을 듣고 한걸음에 달려갔다. 조선 시대 미인의 모습을 담은 신윤복의 대표적인 그림은 당시 일본 사람들에게 인기가 높아서 가격이 점점 치솟아 3만 원에 이르렀지만, 전형필은 주저하지 않고 되찾아왔다.

『훈민정음 해례본』을 지켜내다

간송은 수준이 떨어지는 것이나 가품이 있어도 그냥 사들였다. 가품인 줄 알면서도 산다는 걸 거래꾼들이 알면, 나중에 진짜 좋은 게 나오면 무조건 가장 먼저 가져온다는 것을 알았기 때문이다. 간송의 이같은 지혜로 세상의 빛을 본 게 바로『훈민정음 해례본』이다. 이른바 ‘간송본’이라 불리는 이『훈민정음 해례본』은 본래 안동에 있는 광산 김씨 종택인 긍구당에 보관되어 있었다. 광산 김씨 집안의 사위였던 이용준이 가지고 나와 김태준을 통해 간송에게 팔았다. 김태준은 매매가로 1000원 을 요구했는데 간송은 1000원은 수고비로 주고 매매가로 1만원을 주었다. 당시 경성의 기와집 한 채가 1000원쯤이었던 시절의 이야기다.

간송은 해례본의 존재를 철저히 숨겼다. 당시 일제는 조선어 교육을 금지하고 창씨개명을 실시했다. 그때 우리 문화의 정수인 해례본의 존재를 만약 총독부가 알았다면 어떻게 되었을지 모를 일이다. 간송은『훈민정음 해례본』을 해방 후에야 세상에 내놓게 된다.

전형필은 자신이 수집한 여러 가지 보물 중 훈민정음을 가장 귀하게 여겼다. 6‧25 전쟁이 나자 어쩔 수 없이 문화유산들을 그대로 두고 피난을 가야했는데,『훈민정음 해례본』만은 오동나무 상자에 넣어 챙겨갔고, 피란길에도 잃어버릴까봐 가슴에 품고 다녔고, 잠을 잘 때는 베개 속에 넣고 잤다는 이야기가 전해오고 있다.

사실 전형필 생애의 최대 업적은『훈민정음 해례본』의 보존인데, 그가 잘 보관하여 후손들에게 물려준 덕분에 한글의 창제원리, 과학적 우수성, 독창성을 올바로 알릴 수 있는 좋은 근거 자료가 되고 있다.

이렇게 그가 되찾아 수집한 컬렉션 중에는 고려청자의 백미, 상감청자 운학문 매병(국 보 제68호), 훈민정음 해례본(국보 제 70호), 신윤복 풍속도 화첩(국보 제135호)등, 국보 12점, 보물 32점이 있다. 당시 조선총독부에게 간송은 ‘돈은 많은데 골동품에 미친 사람’으로 인식되었고, 그가 은밀한 문화보국 행위를 했다는 것을 눈치채지 못했다.

1938년 전형필은 자신이 모은 것들을 모아둘 보화각을 설립하게 된다. 이는 우리나라 최초의 사립 박물관으로 국보 12점, 보물 등 수천 여 점의 문화유산이 보관되어 있고, 그가 죽은 뒤 보화각은 간송미술관으로 이름이 바뀌게 된다. 간송 전형필은 1962년 급성 신우염으로 세상을 떠나게 된다.

대구 간송미술관에 상설 전시되어 있는,

간송이 지켜낸 백자 청화철채동채초충문 병

(왼편,) 상감청자 운학문 매병(오른편)

2024년 간송미술관의 분관으로 대구 간송미술관 개관

2024년 9월 3일 간송미술관의 분관으로 대구에 간송미술관이 개관되었다. 간송미술관 (보화각)은 연구 및 보존 중심의 운영 방식으로 인해, 봄·가을 단 몇 주만 개관해왔기 때문에 일반 대중이 작품을 접하게 어려웠다. 이에, 연중 개방이 가능한 전시 공간 마련을 위해 대구라는 지역에 상설 전시 공간을 마련하게 된다.

대구인 이유는 국채보상운 동, 3·1운동, 민주화 운동 등 역사적으로 중요한 의미를 지닌 도시이기 때문이다. 대구 간송미술관에서『훈민정음 해례본』, 상감청자 운학문 매병, 백자 청화철채동채초충난국문 병, 신윤복의 미인도 등 간송이 지켜낸 우리 문화유산들을 접할 수 있다.

문화보국은 간송 전형필이 현실화시킨 신념이었다. 간송 전형필은 5천 여점의 문화유산을 수집하여 하마터면 영원히 사라질 뻔했던 우리의 자존심을 지켜낸 인물이다.

"그가 지켜낸 것은 고가의 예술품이 아닌 우리의 민족혼이었다."

<파리광장편집부>

관련자료

-

다음

-

이전