문화,예술 ‘다다이즘(Dadaïsme)’의 중심적 인물 ‘마르셀 뒤샹 [Marcel Duchamp]’(II)

페이지 정보

작성자 파리광장편집부 작성일 23-01-11 04:40 조회 7,216 댓글 0본문

마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp,1887-1968), 다다이즘, Dadaïsme (=다다, dada)의 선구자이자 다다에서 초현실주의(surréalisme)로의 이행에 가장 큰 영향을 미친 인물 중 하나다. 그의 ‘레디 메이드(ready-made)’ 오브제, 남성용 소변기를 작품화한 ‘샘(Fontaine, 1917)’은 바로 이 다다이즘의 상징물이다.

기존의 관습, 상식에서 탈피하여 새로운 시도를 하였고, 예술이란 ‘창작’이라는 고정관념에서 벗어나 ‘생각(개념)’이 그대로 예술이 된다는 ‘개념미술’, 실험적인 작품을 통해 ‘반예술(Anti-Art)’의 개념을 실현시킨다. ‘반예술(Anti-Art)’은 1914년 뒤샹이 만든 용어로, 미술에 대한 선입관과 고정관념을 부정하는 개념이다. 1917년 뉴욕에서 열린 제1회 앙데팡당 전시회에 ‘R.Mutt’라고 사인한 남성용 소변기에 « 샘 » 이라는 제목을 붙여 출품하거나, 1919년 레오나르도 다 빈치(1452~1519)의 사후 400년이 된 해에 맞춰 « L.H.O.O.Q. » 라는 불경스러운 제목의 작품을 발표한 것이 그것이다. 이러한 뒤샹의 탈근대(postmoderne)적 사고와 일생에 걸친 실천이 바로 ‘다다’, 그 본질 자체라 할 수 있다.

다다이즘(Dadaïsme)/다다(dada)란 ?

제 1차 세계대전 중 유럽과 미국에서 일어난 운동. 전쟁의 불안 속에서 합리주의 문명과 그 사회체제 자체를 완전히 부정하고 파괴하려던 매우 격렬한 문학,예술사조 가운데 하나다. 1916년 제1차 세계대전을 피해 당시 영세중립국이던 스위스의 취리히에 모여든 반전, 반전통, 반정부, 성향의 예술가들은 합리주의의 전통에 대한 반발과 함께 우연, 우발적이고 즉흥적인 것에 대한 그들의 열렬한 애정과 현기증 나는 현실의 폭력(전쟁)에 대한 공포감을 표현하는데 있어서 자신들이 행위, 전위예술에 ‘다다’라는 무의미하고 우연적인 명칭을 스스로 부여했다.

‘다다(Dada)’ 명칭의 유래 : ‘다다’란 1916년 2월에 독일태생의 시인 휴고 발(Hugo Ball)이 개업했던 카바레 볼테르(Cabaret Voltaire)에 드나들던 루마니아 시인인 짜라(Tristan Tzara)와 마르셀 얀코(Marcel Janco), 조르쥬 간코(George Ganco), 장 아르프(Jean Arp) 등 몇몇 다다이스트들(dadaïstes)이 그들의 예술행위를 나타낼 수 있는 이름의 필요에 따라 휠젠베트(Huelsenberg)가 독불사전을 뒤적거리다가 사전의 1페에지에서 우연히 선택한 단어로서 무의미한 말이다.

인간의 합리주의와 이성의 허구성에 실망 …

다다 운동의 특징은 기존의 모든 예술형식을 아주 과격하게 파괴 내지 배제하는, 탈근대(postmoderne)적 입장을 취한다는 점이다. 특히, 시에서는 언어의 정상적인 사용을 거부하고 무의미한 글자를 나열시켰는가 하면, 신문, 잡지에서는 단어를 잘라내어 그것을 뒤섞은 다음 아무렇게나 나열하여 작품으로 발표하는 등의 방식을 취했다.

다다의 활동에는 이러한 나름의 철학이 깔려 있다. 즉, 그들이 근대까지 유럽을 지배한 것이 합리주의와 이성이라고 보았는데, 20세기에 접어들면서 유럽 전역은 전쟁과 혁명, 경제공항과 실업 등이 계속되는 정치적, 경제적 문제들을 겪으면서 합리주의와 이성의 허구성이 여지 없이 드러났다고 보았다. 이에 다다는 인간의 진실을 회복하기 위해 그들 나름의 행동방식을 택하게 된것이다.

다다의 대표적인 참가자는 짜라를 위시한 뒤샹, 발, 에른스트 등. 그 후 이 운동의 무대는 파리로 옮겨졌으며, 브레통, 엘뤼아르,아라공 등의 급진적 시인들의 동조를 얻어서 그 세력을 더욱 넓혔다. 특히 1921년에 브레통*이 다다의 정신을 이어받아 초현실주의 시학을 정립했다 (앙드레 브레통, André Breton, 1896-1966, 20세기 대표적인 프랑스 시인, 소설가, 초현실주의 이론가, 예술가). 또한 다다이즘은 부조리 연극과 반사실주의 소설의 선구가 되었다.

1922년에 이르러 다다는 그 사명을 다한 것으로 선포되어 장례식이 치러졌다. 그 이후 이 세력은 초현실주의에 흡수되어 현대 문학과 예술 분야에 막대한 기여를 한다.

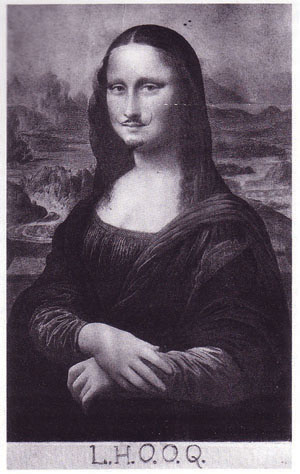

마르셀 뒤샹의 ‘L.H.O.O.Q. 수염난 모나리자’

« L.H.O.O.Q. », « 엘르, 아쉬, 오, 오, 뀌 » 로 읽혀지는 이 작품의 제목은 동음이의를 이용한 말장난, 즉, « 그녀는 뜨거운 엉덩이를 가졌다 (그 여자의 엉덩이는 뜨겁다)» 는 문장, « elle a chaud au cul »과 같은 발음으로 읽힌다. 그 뜻은 정확히 알 수 없지만, 성적인 암시가 들어간 글자를 적어 기존의 전통적인 예술을 희롱하고 예술작품이 갖는 신화적 권위에 도전한 것으로 해석되는 작품.

세계적인 보물로 많은 이들의 사랑을 받으며 미술사에서 가장 신비롭고 아름다운 작품으로 평가되는 다 빈치의 작품 모나리자는 예술작품을 넘어서 서양문화사의 상징적 작품. 서양 문화의 절정기, 르네상스 시대 대표적 인물로 모든이가 열광하고 숭배하는 다 빈치를 이런식으로 우습게 만들어 버린 예는 역사상 처음이었다. 뒤샹은 명작이라든가 천재성 혹은 창조력에 대한 사람들의 숭배를 과감하게 파괴하는 이 같은 행위를 통해 « 반예술(Anti-art) » 의 전형을 보여준 것으로 평가된다.

1919년 다 빈치가 타계한 지 400주년이 되는 해, 뒤샹은 파리의 길거리에서 ‘모나리자’가 인쇄된 싸구려 엽서를 구입했다. 그리고 거기에 검은 펜으로 수염을 그려 넣었고 아래에는 알파벳 대문자로 « L.H.O.O.Q » 라고 적었다. 어린아이의 장난과도 같은 이 도발적 행위가 현대 미술에 끼친 파급력은 결코 무시할 수 없다. 당시 과거의 전통과 권위를 이렇게 단번에 무력화하고 조롱한 예는 역사상 없었기 때문이다. 이 작품은 발표된 후 수 많은 논쟁을 불러 일으켰으며, 더불어 모나리자를 모델로 한 풍자화의 시초가 된다.

서른 일곱 살 이후 예술가로서의 모든 활동을 중단하고 체스에 몰입

1923년에 « 큰 유리 » 라는 그림을 미완성으로 남기고, 뒤샹은 표면적으로 예술가로서의 모든 활동을 중단했다. 그리고 체스에 몰두한 그는 세계 선수권 대회에서 우승할 정도의 실력을 보인다. 1968년 « 하기야 죽는 것은 언제나 타인들이다 » 라는 유언을 남기고 생을 마감할 때까지 « 예술적 침묵 »의 삶을 살았다. 미국에서는 예술가로서 영광을 누렸지만, 정작 조국 프랑스에서는 인정받지 못했다. 그는 예술가로서의 '활동'을 하지 않고, 체스를 두고 파리와 뉴욕 등 여러 도시를 돌아다니면서 거의 한 평생을 ‘자유롭게’ 살았다. 그러나 아이러니컬 하게도 이러한 생활 방식 자체가 ‘표현행위에 대한 조소’로서 적지 않게 영향을 미쳤다.

뒤샹은 그리는 것을 포기함으로써 회화의 부정을 실천했지만, 이는 현대미술을 진일보시키는 결과를 가져온 것으로 평가된다. 또한 뒤샹 이후 반예술이라는 개념은 기존의 사조에 도전하는 모든 새로운 경향을 의미하는 것으로 폭 넓게 사용되고 있다.

< 파리광장 / 현 경, dongsimijs@gmail.com >

- 이전글 PAUL KLEE (폴 클레) ‘L’IRONIE A L’OEUVRE’(풍자회화) I

- 다음글 ‘현대 미술(Art contemporain)’의 막을 올린 ‘마르셀 뒤샹 [Marcel Duchamp]’(I)

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.